L'importanza del dialogo tra le culture

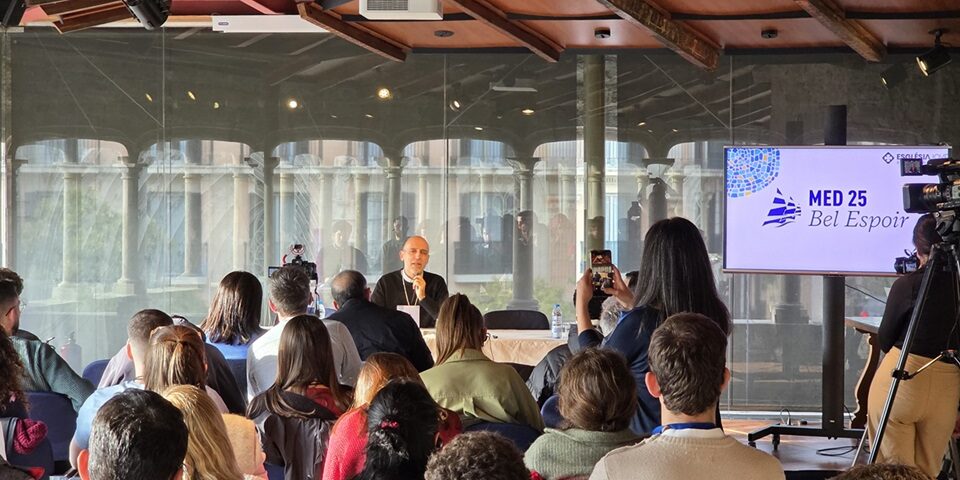

Mons. Xabi Gómez è vescovo di San Felíu de Llobregat. Impegnato nella pastorale dei migranti, ha tenuto questa conferenza ai giovani del MED 25, riuniti a Barcellona per la prima sessione.

Il vero dialogo non cerca di vincere, ma di comprendere (Maria Zambrano).

Sulla scia degli Incontri Mediterranei, inizia oggi il viaggio del Bel Espoir. Per il suo giovane equipaggio e per noi qui presenti, questa nave che collegherà i porti di tutte le sponde del Mediterraneo è una sorpresa di Dio e, come indica il suo nome, una parabola di speranza, perché ogni barca in mare rappresenta la Chiesa che deve gettare le sue reti in questo "Lago di Tiberiade" che è il Mare Nostrum. E lei rappresenta non solo la Chiesa dei pescatori del Regno di Dio, ma la Chiesa che tesse e collega reti più larghe, perché il suo Signore la spinge a costruire ovunque la «civiltà dell'amore». Tocca a noi farlo sulle rive di un mare che collega 21 Paesi distribuiti su tre continenti, Africa, Asia ed Europa, e che quest'anno raggiungerà 529 milioni di persone. Un panorama plurale e diversificato dal punto di vista geografico, culturale, umano, sociale, economico e religioso, con paesi che accolgono molta diversità ai loro confini. Alcuni di loro hanno ferite profonde dovute a guerre, violenza o disuguaglianze. Un mosaico di culture, ma anche di speranze.

I dati indicano che sulla costa meridionale e orientale il numero di giovani sotto i 25 anni è doppio rispetto alla costa settentrionale. Nel complesso, il tasso di disoccupazione giovanile nel Mediterraneo è del 25,1%, quasi il doppio della media mondiale e, cosa più preoccupante, in quasi tutti i Paesi i giovani guardano al futuro della propria nazione con pessimismo. In molte parti d'Europa, i giovani non raggiungono il livello di benessere dei loro genitori. È quindi non solo opportuno, ma necessario favorire la solidarietà intergenerazionale, il senso di appartenenza, la condivisione di identità culturali e la fiducia nel futuro. Bel Espoir porta il suo messaggio a tutte le culture e religioni che popolano la regione. Potrebbe essere questo il suo messaggio, tratto dalle parole ripetute più volte da Papa Francesco: «Nessuno può salvarsi da solo. Siamo tutti sulla stessa barca."

Di fronte all’individualismo, alla frammentazione, alla cultura dello scarto, all’indifferenza, ai nazionalismi e ai fondamentalismi escludenti, diciamo umilmente: nessuno può salvarsi da solo. Navigheremo quindi insieme, voi che prendete il largo, noi che restiamo sulla terraferma e noi che navighiamo nel mondo digitale, la Chiesa navigherà con la vela del dialogo e dell'amicizia sociale. Navigherà, spinta dall'aria dello Spirito Santo che è creativo e creatore, che genera diversità e armonia. Navigherà come Ulisse, aggrappata all'albero maestro della croce affinché nessun pericolo ci faccia deviare dalla nostra rotta.

Su molte piattaforme digitali e nei media sentiamo canti di sirene, profeti di sventura che inneggiano all'intolleranza, ai pregiudizi e alla paura dell'ignoto. Avvelenano con storie irrazionali. Per disarmarli, sappiamo quali metodi pedagogici utilizzare: “ascoltare con il cuore” per costruire una cultura dell’incontro basata sull’empatia e sul rispetto reciproco; Questo è il consiglio di Papa Francesco. Per ascoltare con il cuore, faremo il duplice esercizio di ascolto dello Spirito Santo e di ascolto attivo di noi stessi. Siamo convinti, come diceva il cardinale Aveline, che «dialogo non significa rinunciare alla propria identità, ma arricchirla con la visione dell'altro». Ciò significa essere aperti all'apprendimento, accettare la diversità e riconoscere che la verità può essere espressa in molteplici modi.

Navigheremo ricordandoci di collegare sponde, cuori, sofferenze, sogni, risposte e speranze comuni. Navigare è dialogare con la speranza.

La filosofa María Zambrano ha gettato una luce essenziale sul dialogo e sulla ragione poetica. Per lei il dialogo non è solo uno scambio di idee, ma un modo di comprendere gli altri che nasce dall'intuizione e dall'empatia. La sua concezione di ragione poetica propone una conoscenza più profonda e umanistica, dove parola e pensiero si aprono al mistero dell’essere umano e alla convivenza armoniosa. Secondo lei, "il vero dialogo non cerca di vincere, ma di comprendere". Questa prospettiva ci invita a pensare al dialogo come a un atto di creazione comune, in cui vengono superate le barriere imposte dal linguaggio rigido o dall’imposizione di verità assolute.

Cari giovani e compagni, nel cammino del dialogo, senza voler interferire nel vostro diario di bordo, permettetemi di ricordarvi ciò che ci unisce, perché le notizie quotidiane ci ricordano già ciò che ci separa.

Per prepararci a un dialogo tra culture che cerca di comprendersi e non di vincere, vi propongo un piccolo gioco di contrasti che mette in luce molti valori comuni del Mediterraneo:

- Viviamo nel cloud digitale e consumiamo informazioni su schermi senza texture. A differenza della cultura digitale predominante, in cui la realtà è smaterializzata, i popoli che abitano le rive del Mediterraneo sono culture radicate nel tangibile e nel sensoriale. Nelle nostre tradizioni, sperimentiamo la vita attraverso i sensi: il tatto, l'olfatto, il gusto e la vista svolgono un ruolo cruciale nella costruzione della realtà. Lo percepiamo, ad esempio, quando entriamo in contatto con materiali fisici: pietra, marmo, legno, acqua di mare, terra calda. Questi materiali sono presenti nel paesaggio quotidiano e nelle nostre opere d'arte. L'architettura mediterranea testimonia il rapporto tra l'uomo e il suo ambiente materiale. In tutti i nostri Paesi la gastronomia è un'arte e un rito. Il cibo non è solo nutrimento, ma un atto sociale e sensoriale. Mangiare insieme significa procedere con calma, conversare e apprezzare i sapori. E abbiamo il mare come elemento di contemplazione: non è solo uno spazio geografico, ma un simbolo di profondità e mistero, in contrasto con l'ipertrasparenza digitale che elimina ogni opacità e riflesso.

- Gli algoritmi manipolativi e la memoria esternalizzata su server digitali indeboliscono la nostra capacità di ricordare e costruire la nostra identità. Dobbiamo rivendicare il Mediterraneo come culla di civiltà. Storicamente, siamo stati un luogo di storie, miti, arte, filosofia e religione, dove la saggezza veniva trasmessa attraverso la parola parlata e l'esperienza condivisa. Ciò dimostra quanto sia importante riscoprire la conversazione lenta, lo scambio di idee senza fretta, in contrapposizione all'immediatezza dei social media e al sovraccarico di informazioni superficiali.

- A differenza della società digitale che ci isola in bolle informative personalizzate e propugna "ognuno per sé" o "la legge del più forte", le culture mediterranee, pur essendo state teatro di guerre e lotte di potere, hanno sviluppato un forte senso di comunità e di ospitalità. I nostri porti e le nostre grandi città erano e sono spazi di scambio e convivenza. Contrariamente all'omogeneizzazione imposta dalla globalizzazione, l'ospitalità mediterranea ha saputo e, ci auguriamo, saprà continuare a saper accogliere gli altri senza assimilarli, nel rispetto delle loro differenze. Oggi i social network creano un'illusione di connessione che in realtà rafforza l'individualismo e talvolta una violenza nascosta nell'anonimato. Eppure le nostre tradizioni hanno privilegiato l'agorà, la piazza o lo spazio pubblico, come luogo di dibattito e di vera convivenza.

Nel suo libro Contemplative Life, il filosofo e saggista Byul-Chun Han sottolinea che "l'origine della cultura non è la guerra, ma il banchetto". La festa, intesa come celebrazione comunitaria, è manifestazione dell’inattività produttiva che arricchisce l’esistenza umana. Questa prospettiva trova una profonda eco nelle nostre tradizioni laiche o religiose mediterranee, dove la celebrazione e la comunità occupano un posto centrale.

Riguardo alla necessità del dialogo tra le culture, la scrittrice e attivista libanese Joumana Haddad ha sottolineato che “il dialogo non è un lusso, ma uno strumento di sopravvivenza in un mondo che ci spinge verso la frammentazione”.

Anche Papa Francesco ha più volte sottolineato l'importanza del dialogo come mezzo per superare i conflitti e costruire ponti tra le persone e le comunità. Nella sua enciclica Fratelli Tutti, afferma che «una pace vera e duratura è possibile solo attraverso un'etica del dialogo e dell'incontro». Secondo Francesco, il dialogo deve essere paziente, umile e disinteressato, evitando di imporre la propria visione e cercando sempre il bene comune. In questa ricerca del bene comune, il cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, ci incoraggia a lavorare affinché «il Mediterraneo diventi un laboratorio di fraternità, un luogo in cui le differenze non siano un ostacolo, ma una fonte di ricchezza».

Cari amici, non dobbiamo avere paura delle differenze. Un mondo senza differenze non è né possibile né auspicabile. Dio ha creato la diversità e ci ha affidato il compito di armonizzarla. Questo è il messaggio delle Sacre Scritture, che va contro l'uniformità culturale indotta dalla globalizzazione e dal neoliberismo disumanizzato. Dobbiamo globalizzare la solidarietà.

Alcuni filosofi contemporanei mettono in guardia da questa tendenza all'omogeneizzazione culturale che osserviamo nelle vie dello shopping di qualsiasi città del mondo: sembrano tutte uguali. E le strade sono solo la punta dell'iceberg di un'omogeneizzazione del pensiero pre-programmato che sta già colpendo molti giovani e concittadini. Ad esempio, osserviamo tra la gente comune un aumento del consumo di storie di rifiuto o di paura della diversità. La diversità è in crisi. In questo processo l'altro scompare e il diverso diventa una versione addomesticata e commercializzabile di se stesso.

Le figlie e i figli della Chiesa cattolica non possono essere semplici spettatori di questo cambiamento culturale; Fin dall'inizio, abbracciare l'armonia nelle differenze e la comunione nella diversità fa parte della nostra identità. In questo contesto, siamo sfidati a resistere al modello culturale uniforme rivendicando il valore dell'alterità. Non cerchiamo di eludere o mascherare le differenze, ma di dare loro spazio e valorizzarle come parte della ricchezza e del patrimonio dell'umanità che oggi troviamo come un microcosmo in ogni città o Paese.

Per raggiungere questo obiettivo sarà essenziale disporre di un sistema educativo adeguato e del contributo di tutte le religioni come fattore di integrazione e coesione sociale. L'elemento più destabilizzante della convivenza non è la differenza culturale, ma la povertà, la mancanza di pari opportunità, la mancanza di giustizia sociale, la mancanza di accesso all'istruzione, al lavoro o a un alloggio dignitoso nel proprio Paese o nel Paese in cui si cerca un futuro di pace. Per rispondere a questa sfida, anche la dottrina sociale della Chiesa naviga controcorrente, proponendo sistemi economici, politici e sociali incentrati sulla dignità della persona umana e sul bene comune. Questa abitudine non è molto diffusa nella giungla competitiva in cui ci sta trascinando il sistema economico, politico e comunicativo dominante. Ma nessuno ha mai detto che essere cristiani fosse facile.

La crisi dell’alterità e le sue conseguenze sulla convivenza

Non so quale sia la tua esperienza, ma ho la sensazione che negli ultimi anni, forse dal 2001, le nostre società stiano rifiutando sempre di più ciò che percepiscono come strano o impegnativo. Non stiamo bene se percepiamo o associamo la differenza al pericolo o alla minaccia. Ma non illudiamoci: le nostre società soffrono più di aporofobia che di xenofobia.

In questo panorama, la Chiesa e le religioni che abitano il Mediterraneo sono chiamate a recuperare e valorizzare «l'amicizia sociale», la «cultura dell'incontro» che implica aprirsi all'altro senza cercare di assimilarlo. Uno dei fattori che determina la nostra epoca di cambiamenti è la migrazione, la mobilità umana, spesso quasi forzata. Non è possibile comprendere i nostri tempi senza migranti e rifugiati. L'equipaggio del Bel Espoir potrà usufruire dell'ospitalità in numerosi porti e località. La migrazione e la diversità culturale nei nostri paesi, città e quartieri offrono l'opportunità di praticare, approfondire e ricreare l'ospitalità come resistenza all'ostilità e ai pregiudizi rafforzati da certe narrazioni e interessi politici in tutto il mondo. Questi pregiudizi suscitano emozioni derivanti da costrutti sociali e culturali, e quindi modificabili facendo appello alla fede, alla ragione, all'educazione e alle ragioni del cuore.

L'importanza di incoraggiare i giovani a sperimentare scambi culturali e ad essere accolti in paesi e culture diverse dalla propria. Quanto è importante condividere queste esperienze. Forse alcuni di voi si chiederanno se sarebbe possibile una proposta condivisa da tutte le religioni abramitiche per promuovere la convivenza nella diversità culturale? Abbiamo già una tabella di marcia per questo, la Dichiarazione di Abu Dhabi firmata da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb nel 2019. Ma questa tabella di marcia, come tanti altri documenti di riferimento e di altezza etica o morale, non ha ancora raggiunto le basi, le comunità, le moschee o le chiese, le strade. Avremo bisogno di testimoni convinti e di ambasciatori della fratellanza umana, della pace mondiale e della convivenza comune. Dobbiamo essere creativi affinché il dialogo tra riferimenti religiosi o culturali possa portare a un dialogo tra vicini, tra vicini di quartiere, di città, tra paesi confinanti.

Conoscerai città in cui diverse comunità religiose o culturali condividono lo spazio fisico, vivendo insieme ma interagendo poco, e altre in cui l'interazione è più forte. Ascolta e apri gli occhi e il cuore a ciò che viene detto e a ciò che non viene detto. Ascolta le ferite e falle tue. Solo così potrete contribuire alla loro guarigione e aiutarci a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso e il rispetto tra tutte le persone, indipendentemente dalla loro fede o cultura. Cari amici, è urgente che le nostre società si aprano al valore dell’ospitalità e alla crescita del “noi” come principio di umanizzazione e ponte tra culture e popoli.

Potremmo elencare i conflitti e gli affronti sulle rive del Mediterraneo, ma forse oggi è più importante affermare e cantare la speranza.

Ci sono già nei nostri Paesi comunità che pregano, celebrano, vivono e profetizzano il sogno di Dio di fronte a quella che è stata chiamata «la globalizzazione dell'indifferenza» (EG 54), che indicano la strada e ci dicono a tutti come è possibile plasmare l'armonia nelle differenze. Questo è il modello e la strada, ce ne vogliono molti altri. Ecco perché stai andando in mare. Praticare la cultura dell'accettazione reciproca ha un valore trasformativo per le persone, le istituzioni e le strutture. Richiede di coltivare la virtù della pazienza, così necessaria per avviare o accompagnare i processi, sapendo seminare affinché altri possano raccogliere.

Verso una nuova forma di convivenza interculturale

Dalle rive del Mediterraneo, dal nostro "Lago di Tiberiade" (La Pira), dovremmo saper sfruttare tutti gli spazi civili, culturali e religiosi, che sono numerosi, per fare rete. Dobbiamo saper sfruttare tutti gli spazi civili, culturali e religiosi, che sono davvero tanti, per creare reti. Esistono già molte buone iniziative in molti paesi. Possiamo trarne ispirazione all'interno della Chiesa e tra le religioni. Rinunciamo alla pigrizia intellettuale e al fatalismo, che hanno caratterizzato anche certi momenti della nostra storia. Dobbiamo continuare a essere creativi. Remiamo ancora più all'interno. In questo senso, la Chiesa cattolica, con la sua modalità organizzativa, offre una presenza capillare in tutti i territori e in tutte le nazioni, capace di collegare diocesi, istituzioni, progetti. Ella sa sedersi insieme in dialogo nello Spirito per offrire al mondo e ai suoi concittadini ciò che è più proprio di Gesù Cristo e dell’esperienza della cattolicità, della comunione nella diversità, dell’armonizzazione delle differenze e delle tensioni senza fratture, perché ha la visione del bene più grande che unisce, raduna, guarisce e invia.

Come afferma un altro scrittore, il libanese Amin Maalouf, «l’incontro con l’altro non è una minaccia, ma un’opportunità di crescita».

Forse dobbiamo ripensare insieme la globalizzazione e ripensare la regione del Mediterraneo. Fatelo dalla parte delle vittime e dei più vulnerabili. Possiamo ritrovare nei nostri antenati il valore del silenzio e della contemplazione per reimparare ad ascoltare e a dare spazio all'alterità senza affrettarci a giudicare o assimilare. Se vogliamo avere un futuro, dobbiamo ascoltare i giovani e pensare al mondo e al Mediterraneo che vogliamo lasciare alle generazioni future.

Infine, vorrei suggerirti di porre la tua avventura sotto la protezione di San Charles de Foucauld. Il suo esempio può far luce sul dialogo tra le culture sulle cinque sponde del Mediterraneo nel modo seguente:

- accogliere e conoscere gli altri: Charles de Foucauld ha trascorso gran parte della sua vita nel Nord Africa, in particolare nel deserto del Sahara, con i Tuareg. Non venne né come conquistatore né come semplice osservatore, ma con il desiderio di comprendere la loro cultura, imparare la loro lingua e condividere la loro vita quotidiana. Il suo atteggiamento ci ricorda che il primo passo del dialogo è una conoscenza profonda dell’altro, senza pregiudizi e aperta alla ricchezza della sua identità.

- Fratellanza e vita condivisa: ispirandosi alla spiritualità di Nazareth, Foucauld vuole essere un “fratello universale”. Non cerca di imporre la sua fede, ma di testimoniarla attraverso una vita di amore, di vicinanza e di servizio. In un Mediterraneo segnato da tensioni religiose e culturali, la sua testimonianza ci ricorda che la fraternità autentica non cerca di convertire gli altri, ma di accoglierli e amarli nella loro dignità e diversità.

- Dialogo interreligioso: nonostante fosse cristiano, Foucauld imparò l'Islam, studiò il Corano e dialogò con i musulmani in modo rispettoso. Il suo atteggiamento non era di confronto, ma di ascolto e riconoscimento della presenza di Dio nell'altro.

- Costruire pace e riconciliazione: Charles de Foucauld non cercava potere o fama, ma voleva essere un segno di pace in un mondo diviso. In questi tempi di conflitto nella regione del Mediterraneo, la sua testimonianza ci invita a lavorare per la giustizia e la riconciliazione, partendo dal quotidiano e dalle cose semplici, senza aspettare grandi gesti politici, ma confidando nel potere trasformativo dell'amore e dell'amicizia. San Charles de Foucauld ci lascia un percorso chiaro per il dialogo tra le culture del Mediterraneo: imparare dagli altri, vivere in fraternità, dialogare nel rispetto, lavorare per la pace ed essere testimoni di una fede fondata sull'amore e sull'umiltà. In un mondo che ha più bisogno di ponti che di muri, la tua vita continua a essere una luce per la convivenza tra popoli, religioni e culture.

Cari giovani, caro equipaggio, per citare Kavafis:

“Quando parti per il tuo viaggio verso Itaca

chiedi che la strada sia lunga,

pieno di avventure, pieno di esperienze.

Non temere né i Lestrigoni né i Ciclopi

né l'arrabbiato Poseidone."

Non aver paura, vai Bel Espoir, che lo Spirito di Dio sia con te.

Pubblicato il 06 marzo 2025

In questo file

"Un'arca di speranza"

L'importanza del dialogo tra le culture

Pubblicato il 06 marzo 2025